ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Раздел: Общие проблемы педагогики

Журнал: Профессиональное образование и технологическое обучение в РФ и за рубежом

27 декабря 2016 г.

Авторы: Байбородова Л. В.

УДК 371.3

Л. В. Байбородова

L. V. Bayborodova

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

USE SUBJECT-ORIENTED TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS

Аннотация. Даются определение понятия «технология», классификация педагогических технологий, характеризуются общая субъектно-ориентированная технология, а также проектная деятельность. Предлагается опыт проведения занятия на основе субъектно-ориентированной технологии.

Annotation. We give the definition of "technology" concepts, classification of educational technology, characterized by a common subject-oriented technology, as well as project activities. It offers an experience of employment on the basis of subject-oriented technology.

Ключевые слова: технология, субъектно-ориентированные технологии, детские объединения, подростки, образовательный процесс.

Keywords: technology, subject-oriented technology, children's groups, young people, the educational process.

В педагогической науке на данный момент нет общепринятого определения понятия «технология». Мы ориентируемся на то, которое дает В.А. Сластенин. По его мнению, «педагогическая технология – это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса» [3, c. 41-42].

Мы уточняем данный вариант определения этой категории применительно к теме статьи следующим образом: технология это алгоритм (последовательность) целенаправленных совместных действий участников деятельности, обеспечивающий достижение намеченного результата. Любую технологию можно условно представить через алгоритм действий ребенка и педагога.

В качестве основных характеристик технологии разные авторы называют следующие: системность, концептуальность, научность, законосообразность, гарантированность результата, алгоритмичность, оптимальность, комфортность для участников деятельности и др.

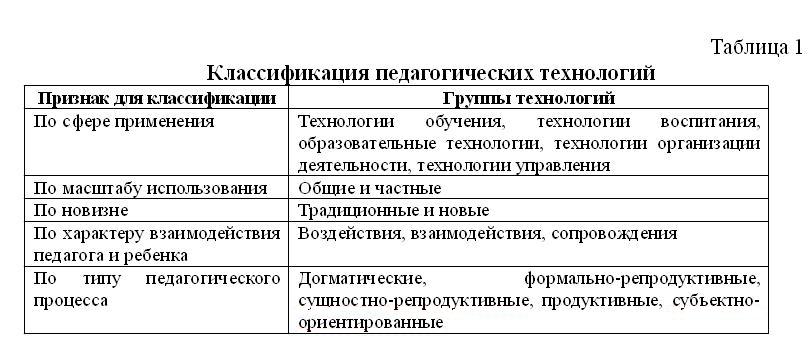

Мы предлагаем классификации технологий на основе различных признаков (см. таблицу 1).

Наиболее эффективными и востребованными участниками образовательного процесса являются субъектно-ориентированные технологии [1], которые обеспечивают:

- проявление и развитие индивидуальности, личности ребенка;

- возможность для ребенка удовлетворить свои интересы и потребности;

- самостоятельность постановки детьми задач и поиска путей их решения;

- предоставление права ребенку выбирать темп, объем работы, сложность, вид и способ, роль участия в деятельности;

- удовлетворенность собственной деятельностью и ее результатами;

- рефлексивность отношения ребенка к собственной деятельности;

- диалоговый, партнерский характер взаимодействия педагога и учащихся.

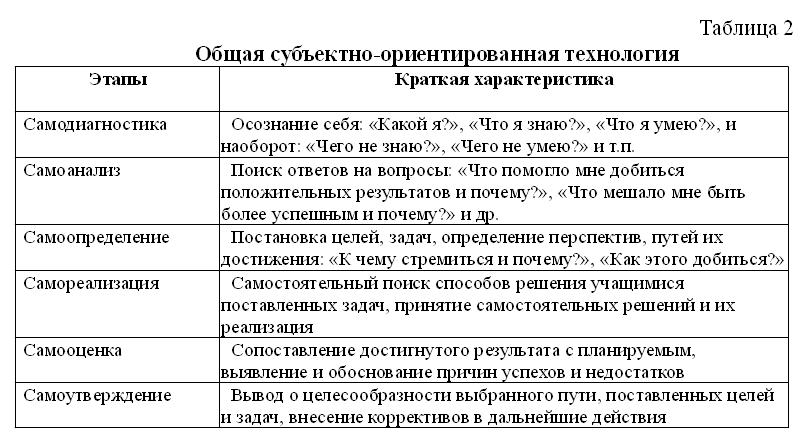

Суть таких технологий состоит в принятии ребенком самостоятельных решений в соответствии с поставленной им самим обоснованных и осознанных целей. Общий алгоритм субъектно-ориентированной технологии в аспекте деятельности ребенка представлен в таблице 2.

Предложенный алгоритм может быть применен к организации деятельности учащихся в учебное и внеурочное время, а каждый «шаг» конкретизируется специальными техниками и приемами в зависимости от содержания деятельности и возраста учащегося, уровня сформированности его субъектности в конкретном виде деятельности.

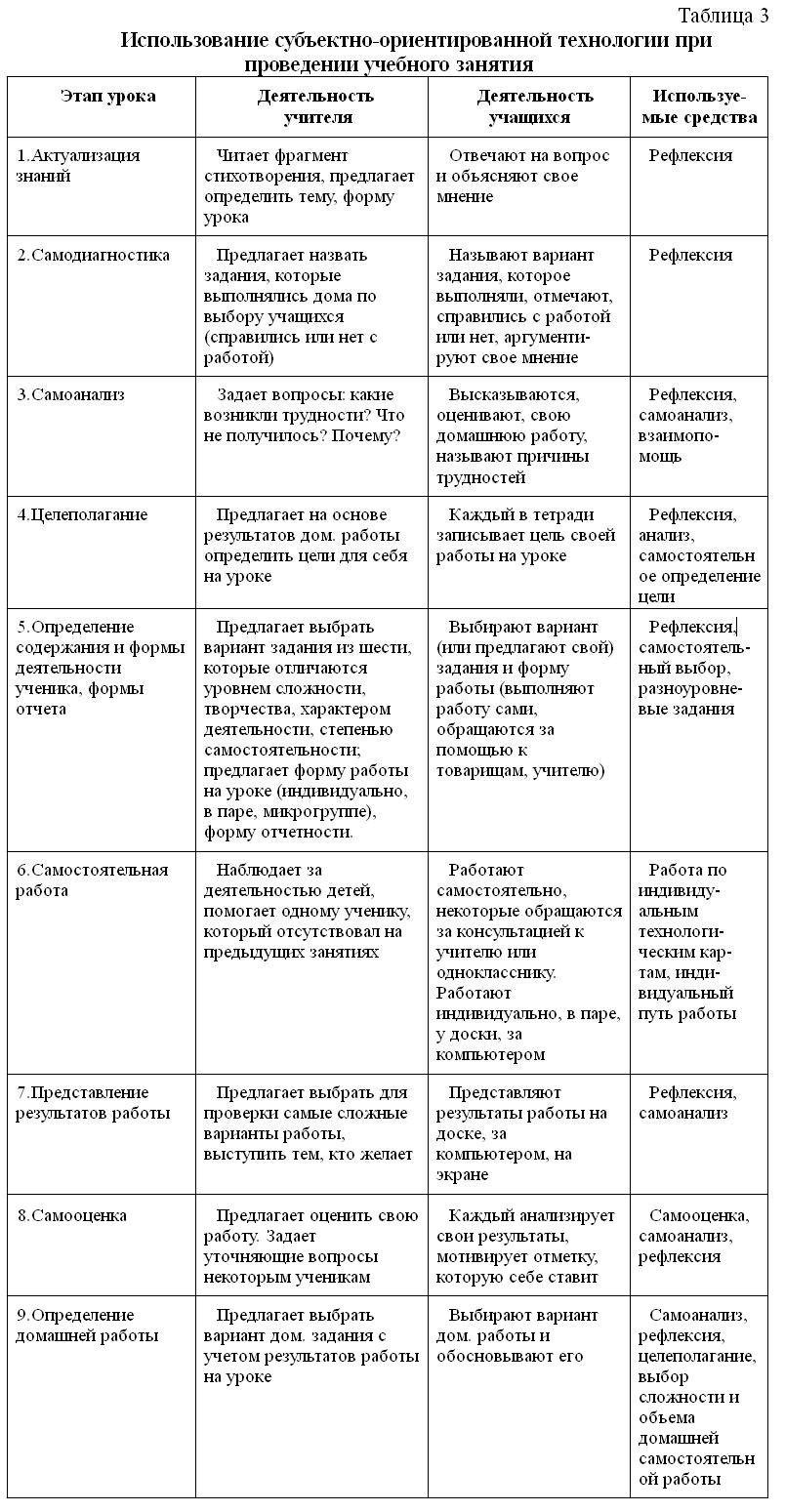

Субъектно-ориентированную технологию можно продемонстрировать на конкретном учебном занятии, которое мы наблюдали в 8 классе (русский язык).

Из этого примера видно, что в течение всего занятия учащиеся достаточно свободны в определении своих образовательных задач и выборе способов их достижения: они сами ставят задачи на основе анализа результатов домашней самостоятельной работы, соответственно выбирают уровень сложности индивидуальной работы на уроке, способов ее организации, а также форму отчетности, затем анализируют и оценивают свои личные достижения и с учетом этих достижений ставят задачи для выполнения самостоятельной домашней работы.

Таким образом, особенностью субъектно-ориентированной технологии является то, что тщательно продумываются «шаги» самого подростка, которые сопровождаются педагогом в скрытой, ненавязчивой форме с учетом уровня сформированности субъектности ребенка. По существу, педагог не влияет на ученика и его деятельность, а создает условия для самостоятельного выбора и самоопределения. В задачи педагога входит мотивация активности детей, подбор средств, методик самопознания, самоопределения, создание ситуаций выбора, ненавязчивая поддержка ребенка в ситуациях затруднения через постановку наводящих вопросов, включение учащихся в целеполагание на всех этапах обучения, организация анализа и рефлексии.

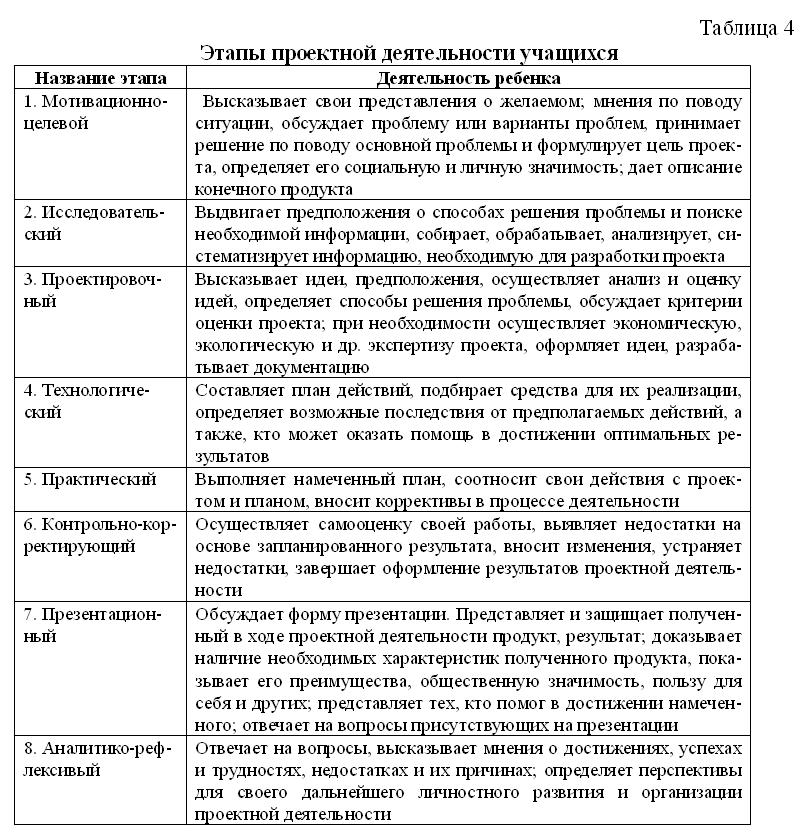

Ярким примером технологии субъектно-ориентированного типа является проектная деятельность, которая располагает большими возможностями для саморазвитя и самоорганизации детей. Проектная деятельность школьников (ПД) – это творческая работа по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки информации; она предусматривает создание идеального или материального продукта, обладающего объективной или субъективной новизной. Важнейшими средствами педагогов на всех этапах проектной деятельности подростков являются проблемный вопрос и создание ситуаций выбора и самоопределения [1]. Представим данную технологию с позиции действий ребенка (см. таблица 4).

Многолетний опыт убеждает в том, что предложенные выше технологии наиболее значимые для саморазвития и самоорганизации ребенка, формирования его субъектности, так как сами дети организуют свою деятельность и принимают самостоятельные решения в процессе этой деятельности с целью достижения намеченных результатов.

Список литературы

- Байбородова Л.В., Рожков М.И., Чернявская А.П., Харисова И.Г. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в схемах и таблицах): учебное пособие под ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. Харисовой. – Изд.2-е перераб. и исправл. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 190 с.

- Рожков М.И., Байбородова Л.В.Теория и методика воспитания: учебник для студентов педагогических вузов. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. – 415 с.