САМООЦЕНКА И ВЗАИМОКОНТРОЛЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 6-Х КЛАССАХ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел: Современные педагогические технологии организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС

Журнал: Проблемы и перспективы современного физ.-математ. и цифрового образования. Ч.1

31 марта 2020 г.

Авторы: Горбулина Елена Владимировна

УДК 373.51

Е. В. Горбулина

E. V. Gorbulina

Горбулина Елена Владимировна, учитель математики, МАОУ «СОШ № 90», г. Златоуст, Россия.

Gorbulina Elena Vladimirovna, teacher of mathematics, MAEI «SOSH № 90», Zlatoust, Russia.

САМООЦЕНКА И ВЗАИМОКОНТРОЛЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 6-Х КЛАССАХ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

SELF-ASSESSMENT AND MUTUAL CONTROL OF STUDENTS IN THE MATHEMATICS CLASSES OF 6TH GRADE AS A WAY TO ASSESS THE QUALITY OF EDUCATION

Аннотация. В статье предпринимается попытка обобщить накопленный в нашем образовательном учреждении опыт применения на уроках самоконтроля и взаимоконтроля обучающихся. Показаны различные формы самоконтроля, на примере контрольной работы по математике представлено как проводится самоконтроль. Делается вывод о значимости рефлексивной деятельности школьника как эффективном способе оценки качества образования.

Annotation. The article attempts to summarize the accumulated in our educational institution, the experience of applying in the lessons of self-control and mutual control of students is easier to recruit. Shown are different forms of self-control on the example of the math control is presented as self-control. It is concluded that the student’s reflexive activity is important as an effective way of assessing the quality of education.

Ключевые слова: самооценка, взаимоконтроль, оценка качества образования.

Keywords: self-assessment, mutual control, education quality assessment.

В контексте системно-деятельностного подхода самооценка и взаимоконтроль становятся важной частью системы оценки качества образования в общеобразовательной школе. Необходимо понимать, что это значимый компонент оценки знаний и умений обучающихся, эффективность которого обусловлена психологическими аспектами: самооценка это способность человека к адекватному критическому анализу собственной деятельности, как говорят психологи, рефлексия личности. Лишь имея сложившиеся представления о себе и, определенным образом относясь к себе, личность способна регулировать и контролировать свою деятельность. Сформированная потребность в самоконтроле и критической самооценке своих действий будет подталкивать ученика, и требовать от него тщательного анализа, обобщения, обоснования и самопроверки каждого шага своих действий [1]. Другими словами: самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, т.е. осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим и самому себе [2].

Особое значение указанные психологические факторы имеют для обучающегося на уровне основного общего образования. Это ранний подростковый период, который характеризуется началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Именно в этом возрасте важно сформировать у обучающихся адекватную самооценку [3].

В современной педагогической науке накоплено достаточно знаний о формах, способах и этапах формирования способностей обучающихся основной школы к адекватной самооценке и взаимоконтролю. Познакомиться с ними может каждый учитель на многочисленных Интернет-сервисах, профессиональных порталах и прочих ресурсах. Среди прочих мы выделяем публикации обобщения собственного практического опыта, педагога С. Д. Самариной [1]. Автор выделяет три этапа формирования навыков самоконтроля:

1-й этап. Ученик должен научиться понимать и принимать контроль учителя.

2-й этап. Ученик должен научиться наблюдать и анализировать учебную деятельность своих товарищей.

3-й этап. Обучающийся должен научиться осуществлять наблюдение за своей учебной деятельностью, выполнять ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию.

В результате этой работы:

- во-первых, учащиеся приучаются постоянно проверять свою деятельность, самоконтроль и самооценка выступают как рефлексия на этапе завершения определенного вида работы;

- во-вторых, ученик, как субъект деятельности в процессе самоконтроля и самооценки, выполняет обобщения и сопоставления, осмысливает свою деятельность.

В нашей школе в соответствии с внутренней системой оценки качества (далее ВСОКО) самооценка и взаимоконтроль рассматриваются как один из важных компонентов оценки образовательных достижений обучающегося. В школе нормативным локальным актом «Положение о системе оценки» [4] закреплены следующие понятия:

Самооценка – самостоятельная оценка обучающимся своих результатов, осуществляемая им в диалоге с учителем. При проведении самооценки рекомендуется пользоваться «Алгоритмом самооценки»:

- Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)

- Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)

- Задание выполнено верно или не совсем верно? (Учимся находить и признавать ошибки.)

- Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) [4]

Другой более сложной формой самооценки является самооценка выполнения учеником самостоятельной, проверочной или контрольной работы по предмету. Выполняется такая самооценка в два этапа.

На первом этапе по ходу выполнения контрольной работы обучающийся заполняет 1-й, 2-й, 4-й столбцы листа самооценки контрольной (самостоятельной) работы (табл. 1).

Критерии самооценки:

1-й уровень – отказ от выполнения задания или все ответы ошибочны – 0 б.

2-й уровень – за каждый верно оформленный ответ и правильно выполненный пример – 0,5 б.

3-й уровень – правильное оформление и решение всех примеров – 3 б.

Данный лист сдается учеником вместе с работой.

На втором этапе выполняется работа над ошибками с использованием следующего листа самооценки (табл. 2).

Взаимооценка – это оценка не только своей работы, но и работы одноклассников по заданным ранее для всех критериям. Данный вид оценивания можно применять при:

- оценивании работы в парах при изучении нового материала

- оценивании работы в группах при изучении нового материала

- оценивании работы в парах и группах при закреплении материала [4].

Используя при этом определенные критерии оценивания.

Оптимальным в нашей школе является взаимооценка групповой работы по «Проверочному листу сотрудничества» (табл. 3). Подписывает лист (имя, дата) тот обучающийся, который осуществляет оценку, в столбцах он записывает имена участников групповой работы, которых он оценивает.

Критерии взаимооценки могут меняться учителем в зависимости от особенностей групповой работы и учебного предмета [4].

При организации работы с самооценкой обучающихся необходимо учитывать, что детям свойственно смешивать оцениваемые качества. Например: «Я плохо читаю» значит «Я плохой ученик». Это требует от учителя особого внимания к средствам дифференцирования и шкалирования любого оценочного качества. Для этого с детьми на уроке изобретается специальная шкала – «линеечки учебных достижений» и определяются критерии, по которым можно оценить любые действия или объект (правильность решения учебной задачи, аккуратность, уровень сложности, заинтересованность и т. д.).

В качестве примера применения на практике указанных норм приведем вариант использования самооценки при проведении контрольной работы по математике в 6 классе по теме: «Отрицательные числа».

- Даны числа:

.

.

а) запишите данные числа в порядке возрастания;

б) для каждого числа запишите ему противоположное. - На координатной прямой отметьте точки А(5,2), В(-1,5). Постройте точки А1 и В1, симметричные заданным относительно точки Е(1).

- Сравните числа :

.

. - Найдите значение выражения |-3,5|* |7| + |3 2/5|:-17|.

- При каких значениях а верно неравенство -а>а?

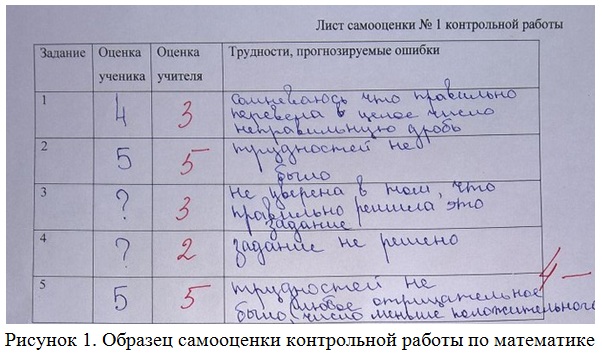

Образец самооценки составленной по ходу выполнения контрольной работы представлен на рисунке 1. Учащиеся выписывают в последний столбец (табл. 1) возникающие у них трудности и сомнения по поводу правильности выполнения того или иного задания с объяснением, почему он так думает, а также оценивает себя по заданным критериям.

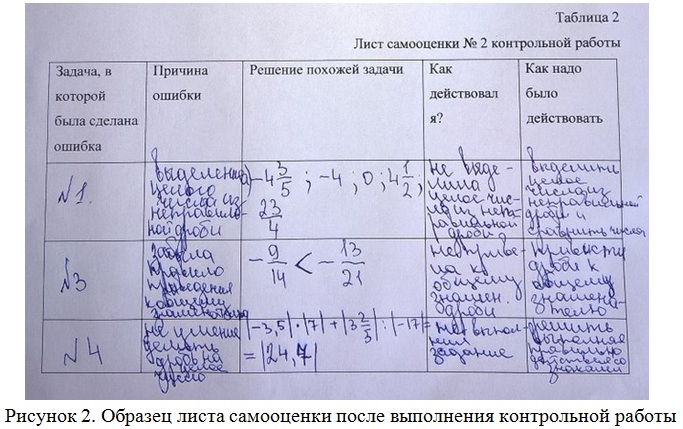

На следующем уроке обучающиеся получают проверенные учителем работы с содержательной оценкой и начинают соотносить оценку учителя по каждому критерию со своей оценкой, определяя, как получилась общая оценка всей работы. Далее учащиеся начинают разбираться с причинами ошибок и трудностей, возникших у них в ходе выполнения данной работы, заполняя таблицу № 2. Образец такой работы представлен на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, такая самооценка проводится в форме работы над ошибками. Когда ученик, получив проверенную учителем работу, видит не только допущенную ошибку, но и определяет причину ошибки, правило, которое необходимо применить для правильного решения задачи. Примечательно, что ошибки допущены в работе в тех заданиях, по которым ученик указывал трудности при выполнении контрольной работе. Что говорит о уже более-менее сформированном навыке самооценки данного ученика.

Первоначально самооценка вызывает много трудностей и сложностей. Как у обучающихся, так и у учителя. Во-первых, каждый ученик интуитивно не хочет выглядеть хуже, чем одноклассники, а потому старается «не замечать» ошибок, исправлять ошибки по ходу самооценки, не акцентировать внимание на трудностях, делая вид, что их не было, даже если половина работы выполнена не верно. Во-вторых, ученик боится, что оценив свою работу на низкий балл, он эту оценку получит в дневник, в журнал, а значит, об этом узнают родители и будут ругать. Учителю необходимо постоянно преодолевать сопротивление учеников, тратить большое количество времени на уроке на инструктаж, объяснения. Все эти трудности самооценки необходимо преодолевать целенаправленной, систематичной работой как в урочной и внеурочной деятельности. Так, если в 5 классе учащиеся определяли одну, две возможные причины ошибок, допущенных в работе, или вообще не видит трудностей и причин ошибок в собственном поведении, то уже в конце 6 класса, в результате систематической работы такого вида, они уже определяют почти все возможные причины, по которым могут возникнуть ошибки.

Заполненные листы самооценки хранятся в личном портфолио ученика. При этом важно отметить, что решение о том, какой лист самооценки хранить в портфолио, а какой не хранить принимает ученик. Однако учителю необходимо рекомендовать обучающимся хранить все листы самооценки, особенно первые, в которых отмечено много ошибок, с целью проследить динамику образовательных достижений ученика относительно самого себя.

В качестве вывода хотелось бы отметить, что в нашей школе, в результате обобщения опыта педагогов по формированию навыков самооценки и взаимоконтроля, на педагогическом совете было принято решение, зафиксированное в положении о системе оценки в качестве нормы о том, что оценочно-рефлексивный элемент урока вводится с целью совершенствования способностей детей адекватно оценивать себя в учебной деятельности. Она может осуществляться на любом этапе урока. Ученик должен не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы работы свои и чужие. Следовательно, чем больше и разнообразнее будут использоваться на уроке элементы рефлексии, тем продуктивнее и эффективнее будет урок.

Список литературы

- Самарина, С. Д. Формирование самооценки на уроках математики [Электронный ресурс]. / С. Д. Самарина. – Режим доступа : http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2547 (дата обращения : 12.09.2017).

- Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды [Текст]. / Д. Б. Эльконин. – М. : Международная педагогическая академия, 1995.

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 90 на 2015-2020 гг. [Текст].

- Положение о системе оценки МАОУ СОШ № 90 [Текст].